Efecto de la melatonina exógena en la muda otoñal en caninos de raza Siberian Husky

Enviado por Claudio Simón C. MV

Fuente www.monografias.com

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia del uso de la melatonina exógena en la estimulación del crecimiento del pelo en caninos de raza siberian husky pertenecientes al criadero Sibirland’s Kennel, por medio de exámenes tricográficos seriados cada 7 días. Para esto, se obtuvieron 30 caninos, 20 de los cuales recibieron melatonina por vía oral, observándose al final del período de estudio una diferencia significativa entre la evolución del grupo experimental en relación al grupo control.

INTRODUCCIÓN

Las distintas etapas del crecimiento del pelo, anagenia, catagenia y telogenia, y su duración, son controladas por diferentes estímulos ya sea hormonales o mediados por factores de crecimiento o sus receptores en los folículos pilosos (Scott et al., 2002). Estas etapas de crecimiento ocurren en forma normal a lo largo de todo el año, sin embargo; es en otoño e invierno que demuestran un cambio total, denominado muda, quedando, el animal, al final de la muda de primavera, con un pelaje corto y poco denso, mientras que luego de la muda de otoño, el pelaje será más espeso, largo y denso (Galván, 2007).

Por su parte, el empleo de la melatonina en la dermatología veterinaria inició hacia 1960 cuando se empleó en el tratamiento de la acantosis nigricans (Scott et al., 2002). Esta hormona es sintetizada en la glándula pineal a partir de una serie de estímulos que inician en el período de oscuridad (Cunningham, 2003), los cuales, por medio de la retina, núcleo supraquiasmático y ganglio cervical superior (Simonneaux y Ribelayga, 2003), alcanzan a los receptores α1 y β1 adrenérgicos de los pinealocitos estimulando la activación de la hormona Arylalkilamina-N-Acetiltransferasa que termina la conversión iniciada desde la serotonina a melatonina (Lima et al., 1998). Una vez sintetizada, la melatonina es liberada a circulación a través de la cual alcanza sus distintos nichos de acción, para ser posteriormente inactivada en hígado (Kovács et al., 2000) y eliminada por la orina (Kopin et al, 1961).

Aún cuando no existen estudios que expliquen de qué manera la melatonina favorece el crecimiento piloso, ha sido postulado que ésta actuaría sobre receptores específicos de melatonina descritos por Kobayashi y colaboradores (2005) a nivel dérmico y folicular, generando una disminución de la apoptosis celular, lo cual retardaría el paso a la fase catágena, permaneciendo, el folículo piloso, por más tiempo en anagenia (Kobayashi et al., 2005). A su vez, se especula que el efecto de la melatonina sobre el crecimiento piloso puede deberse a su efecto inhibitorio sobre la secreción de prolactina en caninos (Morgan y Williams, 1996), ya que se describe que la muda de otoño inicia cuando la secreción de prolactina es inhibida (Ramer et al., 2006).

Además, la melatonina ha sido empleada satisfactoriamente en la prevención de la alopecia estacional de los flancos, alopecia X de las razas nórdicas, además de su uso en la industria de pieles para acelerar la muda de zorros y visones (Rojas, 1999; Bonagura, 2001).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente estudio, se escogió la raza siberian husky, ya que en ésta se describen problemas hereditarios de displasia folicular y presentan un buen carácter que permitió un manejo frecuente. Además, existe bibliografía anterior sobre el uso de melatonina en esta raza, lo cual permitiría tener una evaluación más general del uso de esta hormona sobre el crecimiento piloso.

Todos los individuos estudiados provenían del criadero Sibirland’s Kennel, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Isla de Maipo, lo cual permitió disminuir los efectos ambientales al encontrarse todos los individuos bajo condiciones iguales de clima (tipo mediterráneo, cercano al Río Maipo), alimentación y restricción total de cualquier tipo de tratamiento simultáneo que afectara de alguna forma el crecimiento piloso.

Se ha descrito que la mayor actividad de la melatonina se obtiene por medio de la vía oral (diaria) y por medio de implantes subcutáneos (Stellflung et al., 1998), lo cual se ha podido comprobar en los estudios descritos en caninos con alopecia estacional de los flancos y alopecia X (Rojas, 1999; Bonagura, 2001). Por su parte, el uso tópico de melatonina al 0,1% no ha demostrado utilidad en el crecimiento del pelo en caninos de raza siberian husky (Días et al., 2006).

Al ser animales de exposición, la vía de administración escogida fue la oral, ya que se han descrito abscesos y granulomas estériles en el sitio de inoculación para la vía subcutánea (Bonagura, 2001). La dosis empleada fue de 3 mg de melatonina por animal al día, durante un lapso de 30 días, siendo administrada a animales con pesos de entre 20 y 28 kilos de peso. Esta fue proporcionada en forma de comprimidos por laboratorios ARAMA®, ubicado en la comuna de Recoleta.

Los 30 caninos escogidos sin distinción de edad o sexo, fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos. El primer grupo se conformó por 20 caninos, 10 machos y 10 hembras, con edades de 1 a 10 años de edad, cada uno de los cuales recibió 1 comprimido de 3 mg de melatonina. El segundo grupo, fue conformado por 10 caninos, 6 machos y 4 hembras con edades de 1 a 6 años de edad, a los cuales no se les administró ningún tipo de tratamiento para estimular el crecimiento piloso. La melatonina fue administrada a cada uno de los individuos del grupo experimental por sus dueños alrededor de las 2100 horas con una pequeña porción de alimento, iniciando el día 5 de Mayo del año 2007 (día 1) y terminando el día 5 de Junio del mismo año.

La recolección de muestras inició el día 1 en la mañana y se repitió en forma constante cada 7 días hasta alcanzar un total de 7 muestras siendo realizado el mismo procedimiento para el grupo control. Las muestras de pelo fueron obtenidas traccionando grupos de pelo desde su base de lomo, frente y pecho de cada animal, para luego ser depositados en sobres de papel individualizados, los que, a su vez, fueron trasladados a temperatura ambiente a las dependencias de la Clínica Veterinaria Full Animals para ser categorizadas de acuerdo a su estado de crecimiento mediante la observación al microscopio con objetivo menor (lupa). Para esto, se colocaron grupos de pelo en forma centrípeta hacia el centro de un portaobjetos, para agregarles una gota de hidróxido de potasio al 10%.

El conteo de los bulbos se realizó por campos, completándose un total de 10 campos por portaobjetos. De los pelos de todos los campos se obtuvo un promedio el cual fue registrado en una tabla de evolución diseñada para cada animal.

RESULTADOS

Con los resultados obtenidos, se realizó un análisis estadístico a través del t test, considerando normalidad para analizar las diferencias entre el grupo experimental y el grupo control. Los resultados obtenidos a partir de la división del grupo experimental fueron analizados mediante un análisis de varianza multifactorial considerando varianzas iguales.

Dentro de cada grupo, se comparó la evolución de los pelos en anagenia y telogenía a lo largo de la recolección de muestras (días 1, 7, 14, 21, 28, 35 y 42). Un valor de P<0,05 se consideró significativo.

A partir de los exámenes tricográficos realizados en forma periódica desde el inicio del estudio, se observó una diferencia significativa en cuanto a los pelos en telogenia de las últimas 2 muestras (P<0,01) y en la última muestra de los pelos en anagenia (P<0,05).

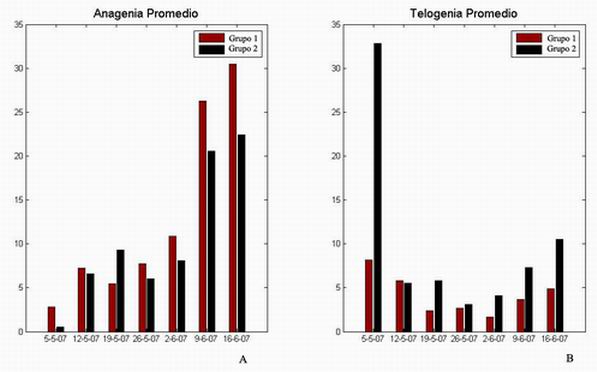

Gráfico 1.- Promedio de los valores observados para los grupos 1 y 2 a lo largo del período de estudio para los pelos en anagenia y telogenia.

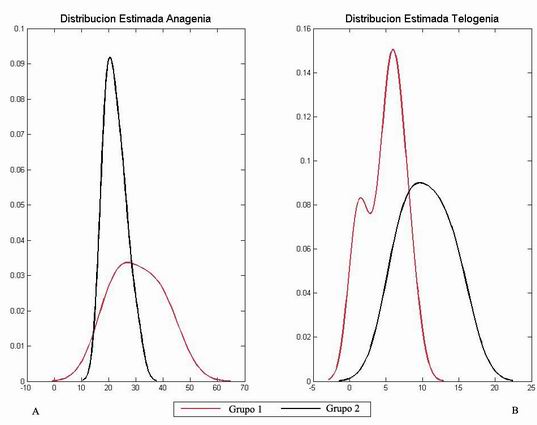

Gráfico 2.- Distribución de los resultados para los grupos 1 y 2 a lo largo del período de estudio.

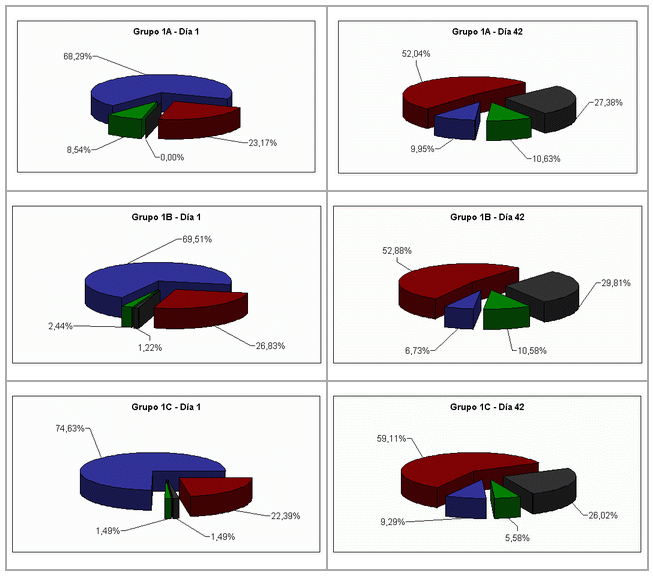

Por su parte, el grupo experimental fue dividido en tres subgrupos en base a rangos erarios, con el fin de sectorizar la acción de la melatonina exógena según distintos rangos de edades; grupo 1A (individuos de 1 año de edad), grupo 1B (individuos de 2 a 4 años de edad) y grupo 1C (individuos de 6 a 10 años). Además, la variable sexo se representó separando a los machos de las hembras del grupo experimental. Para ninguno de los grupos anteriormente descritos se observaron diferencias significativas (P>0,05 y P>0,1 respectivamente).

Gráfico 3.- Relación comparativa de los 3 subgrupos considerando el día 1 y el día 42 del período de estudio.

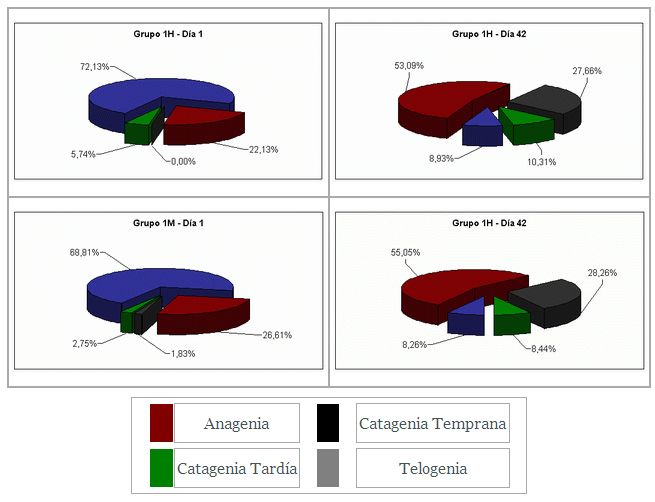

Gráfico 4.- Relación comparativa de la evolución de los subgrupos estudiados en base a su sexo en cuanto a la proporción de pelos en cada una de las fases de crecimiento piloso en los días 1 y 42 del estudio.

Del total de individuos estudiados, sólo 1, perteneciente al grupo control, presentó un cuadro de tipo infeccioso el día 24 de Mayo (2 días antes de la recolección de la cuarta muestra), por lo que recibió tratamiento por vía parenteral con penicilina ese día estando bajo supervisión hasta el día 27 del mismo mes recibiendo sulfametoxazol y trimetoprima.

DISCUSIÓN

En el gráfico Nº1, se puede observar la proporción de pelos en anagenia y telogenia en ambos grupos para cada una de las 7 muestras. Como se describe en la literatura, un alto porcentaje de los pelos se encuentran en telogenia al inicio de la época otoño-invierno (Scott et al., 2002), lo cual puede observarse en la muestra tomada el día 1. Por otra parte, el aumento en la proporción en la proporción de pelos en anagenia fue aumentando en los 2 grupos, efecto esperado por la muda que normalmente ocurre en esta época.

Si llamó la atención que al final del estudio, se observara una diferencia significativa en la relación de pelos en anagenia (P<0,05) y en telogenia (P<0,01), diferencia que comenzó a observarse hacia la cuarta muestra coincidiendo con estudios realizados por Nixon y colaboradores (1993), quienes describieron un aumento en la concentración plasmática de melatonina desde el día 14 de iniciar su administración.

El gráfico Nº2 muestra una amplia distribución del efecto de la melatonina exógena en el grupo experimental para los pelos en anagenia, lo que indica que ésta afectó en distinto grado a cada uno de los individuos del grupo. Otra causa de esta amplia disparidad podría ser algún factor no considerado en el presente estudio como es el efecto de la temperatura, la cual puede jugar un papel importante en la muda estacional de los caninos (Scott et al., 2002). Por su parte, la distribución de los pelos en telogenia Gráfico 2B), se presenta inclinada hacia la izquierda en el grupo experimental, lo cual corrobora la presencia de efectos no considerados.

A partir de los resultados obtenidos, se pudo concluir que la administración nocturna de melatonina genera un positivo efecto sobre el crecimiento piloso en base al aumento en la concentración nocturna superior a la fisiológica, considerando que Slominski y colaboradores (2004), han descrito que la acción de la melatonina a nivel dérmico se genera en relación a la cantidad de ésta y no al tiempo de acción sobre el receptor. Por otra parte, Kunz y colaboradores (2004), han descrito que la melatonina administrada por vía oral en humanos alrededor de las 2100 y 2300 ha generado un aumento en la amplitud en que la temperatura corporal disminuye durante la noche, por lo que se podría suponer que la melatonina favorecería el crecimiento piloso por su acción directa sobre el folículo piloso y en menor grado por su efecto hipodérmico.

A lo largo del estudio, se pudo comprobar, mediante la evaluación microscópica, que en los individuos del grupo experimental, la queratina mejoraba su distribución a lo largo del pelo, así como también su conformación y la de la corteza, mientras que el grupo control mantuvo un nivel constante de pelos partidos y corticales irregulares. Además, los individuos del grupo experimental generaron un manto más firme y mejor conformado que en años anteriores.

Otro efecto generado por la melatonina es un efecto aclarador sobre la piel y el pelo, el que es debido a un efecto antagónico sobre el efecto oscurecedor de la hormona melanocito estimulante, o inhibiendo la acción de la α-tirosinasa, enzima clave en la melanogénesis (Slominski et al., 2004).

En relación a la comparación del efecto de la melatonina sobre el crecimiento del pelo en base a distintas edades (gráfico Nº3), ésta no mostró diferencias estadísticas (P>0,05), lo cual coincide con un estudio publicado por Fourtillan y colaboradores (2001) en que demostró que no se generan diferencias en la concentración plasmática de melatonina entre humanos jóvenes y adultos luego de recibirla por vía oral. Por su parte, en el último gráfico (gráfico Nº4), se puede observar la comparación realizada entre los individuos del grupo experimental según su sexo, en la cual tampoco se observaron diferencias estadísticas (P>0,1). De la misma forma que para la edad, Fourtillan y colaboradores (2001), no observaron diferencias entre seres humanos de distinto sexo en cuanto a la concentración plasmática de melatonina después de su administración.

En relación al caso específico del individuo que enfermó, se pudo observar que éste presentó una notoria disminución en la proporción de pelos en anagenia para la cuarta muestra, tal como describen Scott y colaboradores (2002) que ocurre frente a situaciones de enfermedad generalizada. Además, al ser un proceso estresante, éste pudo inducir un término precipitado de la anagenia y un inicio prematuro de la catagenia (Stenn y Paus, 2001), lo cual puede suceder a partir de la liberación endógena de glucocorticoides desde las glándulas adrenales, los cuales, como lo han descrito Paus y colaboradores (1994), podrían generar un efecto apoptósico sobre los queratinocitos a nivel folicular, acción que Scott y colaboradores (2002), señalan como uno de los mecanismos generadores de la catagenia.

Otros Agentes de Similar Utilidad

El Finasteride se emplea en base a su acción antagónica a la 5-α-reductasa, la cual convierte la testosterona en Dihidrotestosterona, una hormona de importancia en los patrones de alopecia androgenética en los seres humanos (Prasad et al., 2005) y en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna en éstos y en caninos (Kamolpatana et al., 1998). Sin embargo, estos patrones se generan en edades tardías por lo que el uso del finasteride tempranamente podría ser desventajoso a nivel sistémico, sin mencionar los efectos adversos que genera en aspectos reproductivos (sin afectar la fertilidad) (Kamolpatana et al., 1998).

De los Retinoides Sintéticos, sólo el Etretinato y su metabolito actúan sobre los trastornos de la queratinización folicular y epidérmica (Rojas, 1999), teniendo como desventaja, que su uso por vía oral debe ser controlado por su efecto teratogénico, requiriendo retirar a los animales tratados de la reproducción durante un período de 36 meses.

El Minoxidil es un vasodilatador que se emplea en forma tópica u oral en el tratamiento de calvicie en patrón y alopecia areata en humanos (Scott et al., 2002). Sin embargo, en los caninos no ha mostrado efectos positivos importantes, sin mencionar efectos adversos moderados a graves (Scott et al., 2002)

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, que evalúa la acción de la administración de melatonina exógena para acelerar el proceso de muda en la época de otoño en caninos de la raza Siberian Husky, se puede concluir que:

1. En esta raza el uso de melatonina exógena administrada en dosis de 3 mg por vía oral a una hora determinada es útil para estimular el crecimiento del pelo durante la muda de otoño.

2. En esta raza, el uso de melatonina por 30 días para estimular el crecimiento del pelo no se ve afectado por la edad del individuo que la recibe.

3. Al igual que lo que ocurre con la edad, el sexo no genera una variación en el efecto de la melatonina exógena sobre el crecimiento del pelo al realizar una administración diaria por 30 días consecutivos.

4. El uso de la melatonina exógena es útil porque permite mejorar la calidad del pelaje y muda, como también mejora la conformación histológica de la queratina ubicada en la médula y en la corteza del pelo.

A pesar de contar con un tamaño de muestra pequeño, se observaron diferencias importantes en el desarrollo del pelo, por lo que se recomienda el uso de la melatonina exógena por vía oral para estimular el crecimiento de éste en caninos de la raza Siberian Husky. Sin embargo, todavía es necesario realizar más estudios al respecto en cuanto a posibles efectos a largo plazo y el real efecto de factores secundarios.

Fuente www.monografias.com